Qu'est-ce qu'une mycorhize ?

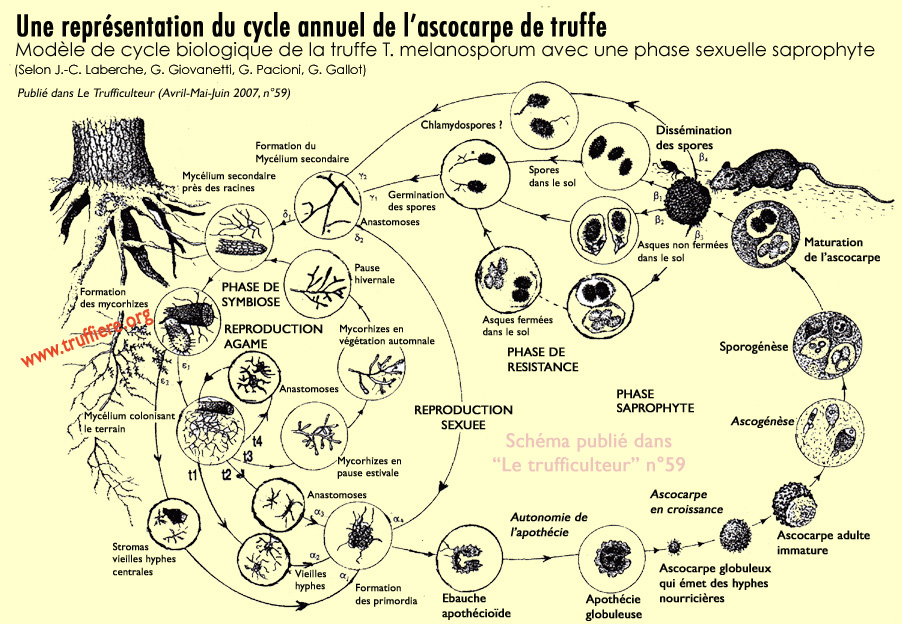

La truffe que tout le monde connaît n'est que le carpophore d'un champignon sous-terrain (hypogé). La truffe est une des étapes du cycle de ce champignon.

Le mycélium est en symbiose avec un arbre hôte, cette association avec les radicelles de l'arbre est une mycorhize. Ce système de coopération est courant dans la nature. La truffe, une fois constituée, vit sa propre vie et continue sa maturation indépendamment de son mycélium. Elle a coupé en quelque sorte son cordon ombilical !

(voir aussi la page sur le brûlé)

(Extrait de : ENSSAA-INRA-INRAP - Dijon : Les mycorhizes ; 1985).

Pour simplifier : certaines parties du champignon s'intègrent et s'insinuent dans les organes microscopiques des racines de l'arbre-hôte. Cette association favorise des échanges chimiques utiles à l'arbre et au champignon.

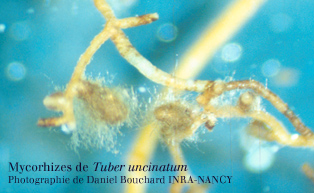

Au microscope, une mycorhize de truffe ressemble à une sorte de manchon qui recouvre les radicelles. Des filaments (le mycelium) se développent en surface lui donnant un aspect plus ou moins chevelu en fonction de l'espèce de truffe. A partir d'avril, des petites sphères, les primordia (des "embryons" de truffes), se forment sur le mycelium. Seulement quelques uns se développeront complètement et donneront la fameuse truffe.

Consulter le document FFT - INRA - CTIFL sur la trufficulture de Tuber uncinatum :

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4

Mycorhizes de Tuber melanosporum.

>> En savoir plus : Les champignons mycorhiziens de Nadia Dechamplain et Lyne Gosselin - Université Laval.

Avantages des mycorhizes

La présence des mycorhizes multiplie la surface utilisée par le réseau racinaire et permet ainsi :

- Meilleure absorption : de l'eau (au détriment des herbacées) et des micro-éléments (phosphore...).

- Protection : des actions antibiotiques assurent une défense contre certains micro-organismes pathogènes des racines.

- Filtration : rôle de barrière de protection biochimique.

- Structure : stabilisation du sol par le réseau mycélien.

- Vigueur : accroissement de la résistance à la sécheresse, au froid, et accélération de la croissance des jeunes plants (procédés brevetés INRA).

L'une des conséquences des mycorhizes est le brûlé visible au sol :

Dessins extraits de « La Truffe, guide pratique » - Edité par le Ctifl.

Un ouvrage de base à mettre en toutes les mains. Voir bibliographie.

Voir aussi les Zones d'implantations truffières en France

Cycle de vie et Pluviométrie

Cycle de la truffe (T. melanosporum)

Sources : Revue "le Trufficulteur Français" N°59 / J.-C. Laberche ; G. Giovanetti, G. Pacioni, G. Gallot

Les petites truffes deviendront indépendantes dès l'été. S'il pleut correctement en juillet* et août, les corps fructifères grossiront.

C'est en hiver que la truffe mûrira. Si elle n'est pas ramassée, elle libérera ses spores qui germeront du printemps jusqu'à l'automne. C'est en octobre-décembre que la Tuber uncinatum donne le meilleur d'elle-même.

* L'effet fondamental de la pluviométrie

Travaux de Bertrand Beaucamp (Chaumont, 2001). La production serait faible ou nulle si :

1. La pluie de Mai dépasse 80-100 mm.

2. La pluie entre Juillet et Août est inférieure à 50 mm.

Pluviométrie optimale pour une bonne production :

Arbres pour Tuber uncinatum

FEUILLUS

- Chêne sessile / rouvre

Quercus petraea - Chêne pédonculé

Quercus robur - Chêne pubescent

Quercus pubescens - Hêtre

Fagus sylvatica - Noisetier commun

Coryllus avellana - Charme commun

Carpinus betulus - Tilleul / Bouleau

RÉSINEUX

- Pin noir d'Autriche

Pinus nigra - Pin sylvestre

Pinus sylvestris - Cèdre de l'Atlas

Cedrus atlantica - Epicéa commun

Picea abies

L’UMR INRAE/Université de Lorraine 1136 étudie ces interactions Arbres/Micro-organismes.